Dr. Julia Roolf M.A.

Email: julia.roolf@gmx.de

Biographisches

*1979. Ausbildung zur Goldschmiedin. Magisterstudium der Kunstgeschichte, Archäologie und Germanistik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und Internationaler Masterstudiengang der Museologie an der Ecole du Louvre. 2007 Masterarbeit mit dem Titel „La collection d’orfèvrerie de la baronne Salomon de Rothschild à Ecouen“. 2008 Magisterarbeit mit dem Titel „Das Tier in der Kunst. Keramische Tierdarstellungen des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Sammlung des Museums für Angewandte Kunst Frankfurt am Main“ betreut von Prof. Dr. Dagmar Eichberger. Kuratorin der begleitenden Ausstellung am Museum für Angewandte Kunst Frankfurt am Main und Autorin des Ausstellungskatalogs. 2009-2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin am Porzellanikon Selb und Hohenberg an der Eger. Seit Sommersemester 2013 Doktorandin bei Prof. Dr. Dr. Tacke.

Forschungsinteressen

- Goldschmiedekunst

- Kunsthandwerk, Angewandte Kunst und Design

- Druckgraphik

- Produktionstechniken in der Kunst

- Sammlungsgeschichte

- Wissensvermittlung und Wissenstransfer, Künstlerausbildung

Dissertationsvorhaben (betreut von Prof. Dr. Dr. Tacke)

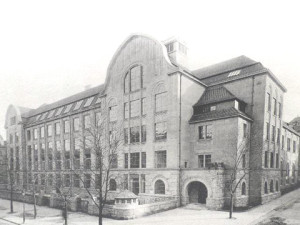

„ Zwischen maschineller Produktion und künstlerischem Anspruch. Die Kunstgewerbeschule Pforzheim - eine Ausbildungsstätte für die Goldschmiedeindustrie“

(Arbeitstitel)

1767 gilt als Gründungsjahr der Pforzheimer Goldschmiedeindustrie. In diesem Jahr schloss der aus Orange stammende Franzose Jean François Autran einen Vertrag mit Markgraf Karl Friedrich von Baden. Darin wird das Errichten einer Taschenuhrenfabrik im Pforzheimer Waisenhaus vereinbart, die später zu einer Uhren,- Schmuck- und Stahlwarenfabrik erweitert wird. Autran verpflichtete sich, die Zöglinge des Pforzheimer Waisenhauses in einer sechsjährigen Lehrzeit auszubilden. 1768 beginnt die Produktion. Bereits früh wird über die Einrichtung einer Zeichenschule als Ergänzung zur handwerklichen Ausbildung nachgedacht. Aus diesen Anfängen entwickelt sich allmählich eine Handwerkerschule, die 1834 zur Gewerbeschule umgestaltet wird. Bald sah man die Notwendigkeit an der Gewerbeschule eine gesonderte Künstlerklasse einzurichten, um die für die Goldschmiedeindustrie so wichtige kunstgewerbliche Ausbildung zu stärken. 1877 wird schließlich die Kunstgewerbeschule als eigenständige Anstalt gegründet. Der Schule war eine Bibliothek angeschlossen und es wurden Gipsmodelle und Schmuckstücke als Grundlage für die künstlerische Ausbildung der Schüler angeschafft.

Im Rahmen der Dissertation sollen die Methoden künstlerischer Ausbildung an der Kunstgewerbeschule, die Bedeutung dieser Institution für die Pforzheimer Goldschmiedeindustrie sowie die Qualität der Ausbildung im Vergleich zu ähnlichen Institutionen herausgearbeitet werden. Der für die Entwicklungen in Pforzheim relevante Betrachtungszeitraum erstreckt sich von 1877, dem Gründungsjahr der Kunstgewerbeschule, bis 1911, dem Todesjahr ihres ersten Direktors, Alfred Waag. Neben zeitgenössischen Berichten bildet der Lehrmittelbestand der Kunstgewerbeschule die Grundlage für die Untersuchungen. Ein Großteil der Musterstücke, viele Bücher und einige im Rahmen von Wettbewerben prämierte Schülerentwürfe sind bis heute erhalten. Dank der Archive heute noch existierender Firmen kann zum Teil auch die Zusammenarbeit der Schmuckhersteller mit Lehrern oder Absolventen der Kunstgewerbeschule rekonstruiert werden. Heute in Museen befindliche Maschinen und Werkzeuge aus der Zeit erlauben darüber hinaus Aussagen zu den technischen Voraussetzungen. Es soll gezeigt werden, dass in Pforzheim nicht nur die Produktionsverfahren zur Herstellung von Schmuck optimiert wurden. Die neuen Techniken führten auch zu innovativen Entwürfen und gaben Impulse für eine materialgerechte, der maschinellen Produktion angepasste Gestaltung. Der Vorwurf, in Pforzheim wären vor allem fremde Schmuckentwürfe kopiert und durch maschinelle Fertigungstechniken massenhaft billig produziert worden, verkennt die Leistungen dieser aufkeimenden Industrie, die in enger Zusammenarbeit mit Künstlern und Entwerfern beispielhaft für eine gelungene Allianz von Kunst und Technik steht.

Magisterarbeit (betreut von Prof. Dr. Eichberger)

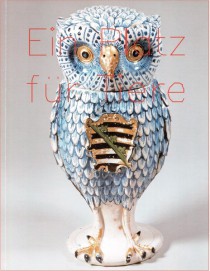

„Das Tier in der Kunst. Keramische Tierdarstellungen des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Sammlung des Museums für Angewandte Kunst Frankfurt am Main“

Die Magisterarbeit entstand im Rahmen einer im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt am Main konzipierten Ausstellung mit dem Titel „Ein Platz für Tiere“, für die auch ein Katalog verfasst wurde. Sie besteht daher aus drei Teilen. Der erste Abschnitt umfasst eine kunsthistorische Abhandlung zum Tier in der Kunst. Darin wird die wechselvolle Geschichte der Tier-Mensch-Beziehung von der Antike bis zur Gegenwart mit ihren verschiedenen Facetten beleuchtet. Auf Grund des Objektbestands des Museums für Angewandte Kunst Frankfurt am Main wurde ein besonderes Augenmark auf das Verhältnis von naturwissenschaftlicher Beobachtung der Tierwelt und rein dekorativer Verwendung von Tiermotiven gelegt. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit Tierdarstellungen im keramischen Bereich, den sozio-historischen Gründen für ihre Verbreitung und den gesellschaftlichen Faktoren, die für ihre Verwendung eine Rolle spielten. Hier werden die Sammlungsobjekte des Museums für Angewandte Kunst in die Untersuchung mit einbezogen. Der dritte Teil der Arbeit besteht aus einem Katalog der Sammlungsobjekte, der nach museumswissenschaftlichen Kriterien eigenständig erarbeitet wurde. Für die Ausstellung wurden noch kurzen Einführungstexten zu den verschiedenen Ausstellungsbereichen verfasst und zusammen mit dem Katalogteil der Magisterarbeit gedruckt.

Ausstellungen

Ein Platz für Tiere. Ausstellung anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Zoologischen Gartens Frankfurt. Museum für Angewandte Kunst Frankfurt am Main, 10. Juli bis 14. September 2008 - Kuratorin und Autorin des Ausstellungskatalogs

Königstraum und Massenware. 300 Jahre europäisches Porzellan. Porzellanikon Selb und Hohenberg an der Eger, 24. April bis 2. November 2010 - Kuratorin und Autorin der Bereiche Empire und Biedermeier, mitverantwortlich für die Bereiche Klassizismus und Porzellan wird Architektur

Bürgerliches Porzellan und Historismus. Teileröffnung der Dauerausstellung im Deutschen Porzellanmuseum Hohenberg an der Eger ab Juni 2011 - Mitverantwortliche Kuratorin

Vom Barock zum Art Déco. Dauerausstellung im Deutschen Porzellanmuseum Hohenberg an der Eger ab November 2011 - Mitverantwortliche Kuratorin

Faszination Detail - Porzellan mit der Lupe betrachtet. Sonderausstellung im Deutschen Porzellanmuseum Hohenberg an der Eger, 22. Juli bis 11. März 2012 - Mitverantwortliche Kuratorin

Publikationen

Museum für Angewandte Kunst (Hrsg.): Ein Platz für Tiere. Die keramischen Tierfiguren im Museum für Angewandte Kunst Frankfurt, Ausstellungskatalog, Frankfurt/Main 2008.

Siemen, Wilhelm (Hrsg.): Königstraum und Massenware. 300 Jahre europäisches Porzellan. Das Symposium, Schriften und Bände des Deutschen Porzellanmuseums, Band 102, Hohenberg/Eger 2009.

Siemen, Wilhelm (Hrsg.): Königstraum und Massenware. 300 Jahre europäisches Porzellan, Schriften und Bände des Deutschen Porzellanmuseums, Band 104, Hohenberg/Eger 2010.